初めて中学受験をするご家庭では

中学受験の過去問対策って

塾から言われているとおり秋からでいいの?

何年度からやるの?

何年分?

解いた後は解き直せばいいの?

そういった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

我が家もまさに同じでした。

私たち夫婦はどちらも地方出身で、中学受験とはまったく無縁。

右も左もわからない状態からのスタートでした。

塾では一般的に、夏休みが終わった9月頃から過去問演習を始めるケースが多いようです。

しかし、娘が成績不振に悩んでいた時に出会った『受験コーチゆうた』先生は、

こうおっしゃっています。

「模試の合格可能性が80%未満の生徒は、夏から過去問を始めるべきです。」

なぜ夏から過去問を始めるべきなのか?

そして、過去問対策をどのように進めれば合格に近づけるのか?

この記事では、ゆうた先生のYouTubeでの発信や実際の指導内容、そして我が家の体験をもとに、

「過去問の効果的な進め方」と「やってよかったこと・後悔したこと」をご紹介します。

結論から言うと、過去問対策こそ、受験生親子に伴走してくれる『受験コーチゆうた』の個別指導をおすすめします。

本記事では、『受験コーチゆうた』の過去問に関するYouTubeの内容を引用させていただいています。

そして、『受験コーチゆうた』の個別指導を受講した筆者の体験・感想や、やりたくてもできなかったこと、失敗したことなどもお伝えしていきます。

中学受験の過去問にも伴走してくれる「受験コーチゆうた」は本当に心強い存在

中学受験の過去問対策は、想像以上に時間も労力もかかります。

どの年度から取り組むか、何年分を解くのか、どのタイミングでやり直すのか——。

一つひとつの判断に迷いが生じ、親子だけで進めようとすると途中で行き詰まってしまうことも少なくありません。

そんな中、私たちが救われたのが『受験コーチゆうた』の伴走型サポートでした。

ゆうた先生は、過去問対策に伴走してくれ、子どもの現在地を分析し、的確なアドバイスをしてくれました。

また、解き直しのやり方や時間配分、分野ごとの優先順位まで丁寧にアドバイスしてくれるため、親としても指針ができて非常に助かりました。

実際、ゆうた先生に伴走してもらったことで、過去問を通して「何が足りないのか」「どこを伸ばすべきか」が明確になり、娘の過去問の得点も着実に上がっていきました。

過去問は「解くだけでは意味がない」とよく言われますが、まさにその通り。

ゆうた先生の指導を受けて初めて「過去問を“活かす”勉強の仕方」を実感することができました。

過去問とは何か/なぜ過去問をやるのか

過去問とは「相手を知るため」のツール

中学受験の過去問は、単なる問題集ではありません。

過去問に触れる目的は

「志望校でどんな問題が出るのかを知る」ことにあります。

志望校の出題傾向をつかみ、相手(学校)を知ること。

そして、過去問を解くことは「点数を取る練習」ではなく、

『何が出るか・どこでつまずくか』を把握するためです。

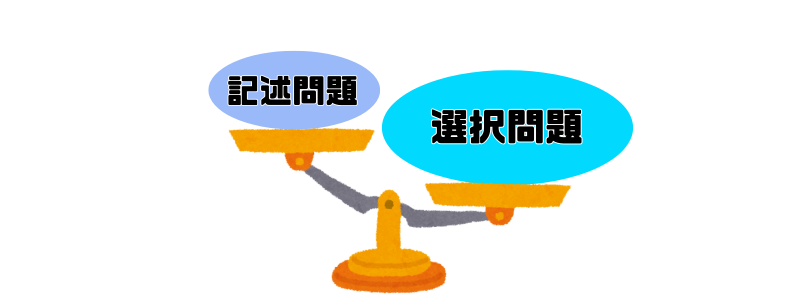

出題形式(記述か選択か)、時間配分、頻出分野などを掴むことで、その後の学習の優先順位が見えてきます。

「相手を知る」ことで普段の勉強が効率化する

過去問で傾向が掴めれば、塾の授業や家庭学習で出やすい分野に絞って重点的に取り組めます。

中学受験は範囲が広く、メリハリをつけることが合格への近道です。

学校によって、記述が多い問題もあれば、ほとんどなかったりと、出題形式が違えば対策も変わってきます。

併願校を選ぶ際にも、出やすい分野が似ている学校があれば効率的な学習にもつながります。

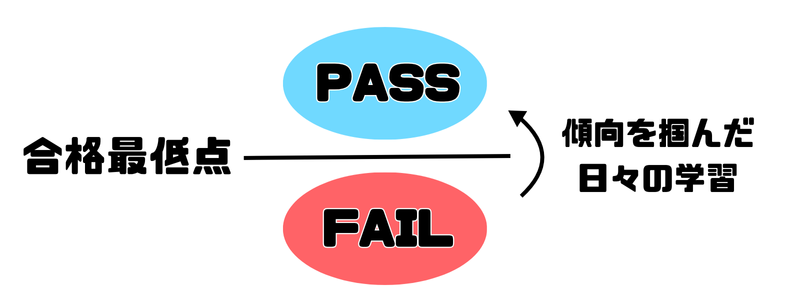

過去問で「合格最低点を取ること」が最終目標

受験に合格する子とは、過去問で合格最低点を取れる子です。

普段の塾の授業や宿題は、

すべてこの「過去問で点を取る」ために行われていると理解することが大切です。

スポーツに例えるならー

過去問=練習試合

練習試合に勝つことが重要で、そのために普段の練習をするということ。

勉強でも同じ!

過去問で点数を取ることが最終目標です。

本番に近い形式で「練習試合(=過去問)」に挑み、少しずつ得点を積み上げていきましょう。

模試の問題と志望校の問題は全く性質が違うため、模試の結果だけを見て一喜一憂する必要はありません。

過去問対策は夏から始めることで「弱者の戦略」になる

基礎が完全でない、模試の判定が厳しい場合ほど、夏から過去問に触れて「選択と集中」を図るべきです。

早期に弱点分野を洗い出して基礎から固めたり、確実に得点できる問題を増やす学習に時間を投資する。

これが“弱者の戦略”です。

ゆうた先生はこのようにおっしゃっています。

ゆうた先生の指導は、まさにこの戦略を親子で実践するための伴走型サポートになっています。

しかし、ゆうた先生は伴走はしてくれますが、実践するのは受験生親子。

ゆうた先生のサポートを最大限に活かせるよう、過去問の取り組みをしっかり実践して得点アップしていきましょう。

現実は?実際に経験してみて後悔したこと(体験談)

夏休み 塾の夏期講習に追われ

ここからは、実際に『受験コーチゆうた』の個別指導で、ゆうた先生にサポートしていただいた我が家の体験を、あくまで一個人の感想としてお伝えします。

ゆうた先生の個別指導の受講期間は、6年生の7月から受験まで。

正直なところ、我が家は夏休みの間に塾の課題や宿題、テストや模試に追われ、過去問にはあまり手が回らなかったのが現実でした。

娘は塾に通っていたので、ゆうた先生との信頼関係をすぐに築くことができず、塾の夏期講習に注力し、塾の先生が厳しかったこともあり、塾のやり方を変えようとしてくれませんでした。

8月が終わりに近づいた最後の夏期講習のテスト。

成績も上がらず、特に国語は娘本人も「このままではマズイ!」と感じた結果でした。

それからは、ゆうた式国語読解法、漢字の出る順をやり込み、過去問ではある程度安定して得点できるようになりました。

受験を終えた今振り返ると

「やはり夏からしっかり過去問に取り組んでおけばよかった」

と強く感じています。

塾の夏期講習では、全体的な復習や総まとめはできますが、志望校でよく出る問題形式や頻出分野を重点的に練習することは難しいのが実情です。

そのため、塾のカリキュラムを優先するのではなく、志望校の過去問の出題傾向を分析し、それに合わせた学習を進めることが大切だったと思います。

過去問対策 親ができることとして

過去問対策について、もし知っていたらやっておきたかったことがあります。

それは、夏に子どもが過去問に取り掛かれるようために

もっと早い段階

春のうちから親が過去問の使い方を理解し準備

どの単元を重点的にやるべきかを把握しておく

そして、夏に入ってすぐに子どもが取り組めるよう

親が過去問や出題傾向に合わせた教材を準備しておく

このようなことが必要と感じました。

結果として痛感したのは

「塾の成績を上げるための勉強」ではなく

「志望校に合格するための勉強」をすることこそが合格への近道だということです。

この視点を持てるようになったのも、ゆうた先生が一緒に伴走し、過去問の使い方を教えてくれたからわかったことだと感じています。

過去問は何年分で何周やる?どの年度から取り組む?

ゆうた先生は、

第一志望校は過去10年分を2周、

第二・第三志望校は5年分を2周

古いものから取り組む

と伝えています。

※過去問に取り組む際の注意事項

・塾で実施される過去問対策演習は、最新年度を使います。

事前に自分で解かないように注意し、塾の先生に確認しましょう。

・複数の年度を解く場合、古い年度から始め、最新3年分は入試直前まで取っておくのがおすすめです(時間がない場合は新しい年度から)。

過去問にかかる日数を単純計算しても

2教科または4教科を頑張って1日で取り組んだとして

| 第一志望校 | 10年分✖️2周 | 20日 |

| 第二・第三志望校 | 5 年分✖️2周 | 10日 |

| +午前・午後や複数日受験 | 過去問があれば | |

| +安全校 |

第一から第三志望校の30日、複数日受験する、安全校も数年分はしたいとなると…

想像しただけでかなりの日数がかかることがわかります。

過去問をただやるだけでは、もちろん点数は伸びません。

過去問に載っている「出題傾向&対策」にある分野の学習や、1回分をやって正解するべき問題の解き直しや類似問題など、たくさんの学習もしなければなりません。

それが4教科または2教科分の時間が必要です。

それに、子どもの勉強に対するモチベーションの浮き沈みがあったり、体調を崩したり。

親が予定を立ててもそのとおりに進まないことが起こり、我が家のように2周目があまりできないで終わってしまうこともあるのです。

ゆうた先生がおっしゃるように、夏から始めなければ間に合わなくなってしまう可能性は十分にあることを理解しておいてきましょう。

過去問はどこで入手する?(体験談)

最新の過去問の購入について

過去問の購入についてですが、最新の過去問が発売されるのは学校によって違うようです。

3月に発売する学校もあれば9月頃になる学校もあるようです。

娘の志望校の中には、9月に発売となった学校もありました。

最新の過去問が発売される時期に入試説明会などが学校で開催される場合、説明会の後に学校で販売することもあります。

我が家が説明会に参加した学校では、少し安く販売しているところもありました。

購入するタイミングが入試説明会や学校見学などと近い際は、その学校での購入を検討してみてもいいかもしれません。

すぐに欲しい方は、ネットや書店で購入できますので、欲しい年度かどうかを確認して購入しましょう。

Amazon

渋谷教育学園渋谷中学校 2025年度用 3年間(+3年間HP掲載)スーパー過去問(声教の中学過去問シリーズ 103)

楽天

渋谷教育学園渋谷中学校 3年間+3年スーパー過去問[本/雑誌] (2026 中学受験 103) / 声の教育社

古い過去問はフリマやブックオフで

書店で購入できるのは最新のものだけなので、古いものはメルカリなどのフリマで購入しました。

見つけるのが難しい学校もあるかもしれませんが、ネットやフリマサイトを何軒か見てみてみたり、ブックオフなどで見つかるかもしれません。

もし、お得にフリマで購入したいなら…

「購入を考えているのですがお値引き可能でしょうか?」

と、一言コメントを入れてみるのをおすすめします。

筆者が購入した古い過去問のほとんどは、50円くらいお値引き可能でした。

出品者側も早く売れて欲しいと思っているので、値引き交渉してみましょう。

塾に過去問があるか聞いてみる

娘の通う塾では、卒業生が古い過去問を塾に寄付してくれていました。

ネットで見つからなかったので、塾に相談をしたら

「塾にあるのでコピーしてお子さんに渡しますね」

と、コピーまでしてくれました。

古い過去問が必要なときは、塾に聞いてみるのもアリだと思います。

四谷大塚のWebサイトも活用

四谷大塚のWebサイトからも、会員登録すると過去問をダウンロードができます。

しかし、国語の問題の掲載がなかったり、解答のみで解説がなかったり、合格最低点などがわからない学校もあります。

問題の傾向を掴んだり、安全校の練習用など、用途に合わせて利用するといいかもしれません。

過去問のコピー 本番と同じサイズで慣れておく

解答用紙は本番さながらで、実際の試験と同じサイズにコピーして使いましょう。

過去問には別冊で解答用紙が付いていたり、過去問の最後に解答用紙のページがあります。

「〇〇%に拡大するとほぼ実物大の解答欄になります」

などと記載がありますので、それに従ってコピーします。

最近は、解答用紙をダウンロードできるものもありますので、活用しましょう。

回答用紙だけでなく問題もコピーし、書き込みできるようにして使用します。

我が家は自宅にコピー機がありましたが、印刷の時間がかなりかかり枚数も多いので、コンビニで印刷しました。

・第一志望校は10年分を2周

・第二・第三志望校は5年分を2周

・プラス安全校

1回分を各2部ずつなので、コンビニのコピー機だと早くて便利です。

我が家は1ページずつ両面印刷しました。

ソートで1部ずつの印刷をすると、部ごとに順番どおりに出てきます。

後でまとめるのが楽なので、忘れないよう指示して印刷してください。

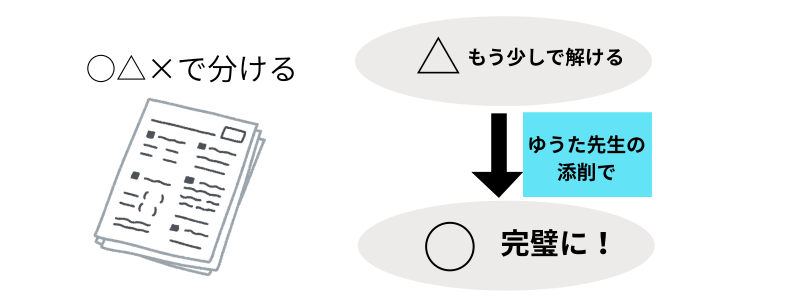

復習は基礎問題を中心に、応用問題は深追いしない

ゆうた先生は、以下のように復習の仕方を教えてくれています。

- 解いた問題を「○・△・×」に分類する

過去問を解き終わったら

解けた問題は○

間違えたがもう少しで解けそうな問題は△

時間をかけても解けそうにない問題は×

と分けます。 - 復習は「△」問題を「○」にすることに集中する

「×」問題は後回しにし、得点アップに繋がりやすい「△」問題を確実に解けるようにすることに意識を向けましょう。 - 弱点(△問題)克服の具体的なステップを踏む

- 間違えた(△)問題を洗い出す。

- 普段の塾などの教材で類似問題を解く。

- 解けたら子どもに解法を説明させる

(ラーニングピラミッドの法則により定着率が90%に向上)。

→これが重要で、ゆうた先生の個別指導で説明を添削してもらえます。 - 解けなければ基礎に戻って復習する。

- それでも解けなければスタディサプリやYouTubeなどの映像授業を活用する。

応用問題との向き合い方

過去問は、合格最低点が取れれば良いので、満点になるまで完璧に復習する必要はありません。

特に苦手科目の応用問題に時間をかけるのは非効率です。

難しい応用問題は捨てることも必要です。

過去問専用のノートを作成する

- A4かB3の大きめサイズのノートを用意

ノートの見開き左側のページに△の問題をコピーして貼ります。

右側に間違えた理由と解き直しのスペースを作り、2回目、3回目と解けるようにします。 - 間違えた理由を必ず記録する

過去問ノートの右側に、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを具体的に記録します。

これにより、子供自身がミスを自覚し、減らす意識を持つようになります。 - ケアレスミスをなくすための「仕組み」を作る

ケアレスミスは才能や性格ではなくスキルであり、誰でも直せます。- 過去のケアレスミスをまとめた「ケアレスミス集」を作成する。

- 特にミスしやすい3つのことを書き出し、大きく貼って「合言葉」のように意識させる。

- 過去問中に必ず5分間の見直し時間を作り、簡単な問題の見直しに充てる。

- 問題文の重要な箇所にチェックを入れるなど、視覚的にミスを減らす工夫をする。

娘もこの過去問ノートを算数で作り、類似問題も貼り、何度か解き直しを行いました。

そのおかげで、似たような問題が出てもスラスラと解けるようになっていて、効果を実感したことがありました。

過去問を解く時間と戦略

- 時間制限ありでの練習は入試直前期に限定する

入試直前になったら、本番と同じ時間割で制限時間ありで解く練習をしましょう。

それまでは時間制限なしで理解度を高めることを優先します。 - 本番を想定した解き方戦略を徹底する

- 練習時から解ける問題から解く(捨て問を見極める)練習をします。

- 得意な科目や範囲から解き始めるなど、解く順番を徹底する。

お子さんの状況や志望校のレベルによって調整が必要な場合もあるようですが、ゆうた先生の個別指導を受講すれば、その子に合った指導をしてもらえます。

まとめ:受験コーチゆうたの過去問対策

『受験コーチゆうた』の過去問対策として

- 過去問で相手(志望校)を知る

- 過去問で合格最低点を取ることが最終目標

- 過去問は夏から始める

- 過去問は第一志望校は10年分を2周

第二・第三志望校は5年分を2周行う - 過去問は早めに入手し、傾向を掴んでおく

- 過去問を本番と同じサイズにコピーして使う

- 復習は基礎問題を中心に、△の問題を⚪︎にする

応用問題は深追いしない - 過去問専用ノートを作り、解けるよう練習する

- 過去問を解く時間は、初めは気にせず解き

直前期に時間割どおりに制限時間内で解く - 本番を想定した解き方戦略を立てておき実践する

ゆうた先生のYouTubeの内容や筆者の経験も交えながらお伝えしてきました。

ゆうた先生の個別指導では、これらを実践していくサポートと環境がありますので、一度説明会に参加してみることをおすすめしたいです。

最後に

中学受験を経験してみて、夏以降、過去問にもっと時間をかけなければならなかったことを痛感しています。

塾の授業や模試の勉強、必要なのかわからないテストや模試を受ける時間、通塾の時間など、今思うと塾に時間をかけすぎていました。

塾に言われるがまま、夏期講習、秋からの授業やテストなど、全てを受ける必要はなく、受けないという決断もすべきだったと今は思えます。

過去問の勉強を始めると、塾のテストや模試に向けての勉強はしていないので、模試での成績が上がらない、もしくは悪い結果となることも多いようです。

娘も、塾での最後の模試では過去最低偏差値を取ってしまい、母親の私が感情を抑えることが難しいほどの状況でした。

「どこの中学にも合格できなかったらどうしよう…」

そんな不安との戦いでした。

ちょうどその時期に、ゆうた先生の個別指導で、親向けの受験直前期のライブ講義がありました。

その中で、何のために中学受験をするのかを立ち返る時間がありました。

その時に感じた、「今まで頑張ってきた娘への気持ち」は、今も忘れられません。

3年間塾に通い、勉強を続けてきた娘と一緒に走り続けた期間は、忘れられない思い出です。

受験生のお子さん、親御さんも、大変な日々をお送りのことと思います。

ゆうた先生の個別指導では、親が学べる動画やライブ講義もあり、受験生親子をサポートしてもらえます。

本当に大変な中学受験。

特に初めて中学受験を迎える親子にとっては、ゆうた先生の個別指導は心の安定の一助となるとなるでしょう。